2007年9月12日掲載

第9回 IBC 2007現地レポート

■その4 H.264エンコーダの動向

今回のレポートのはじめに書いたように、デジタル放送用やIPTV用の映像圧縮技術としては、MPEG-2ではなくH.264が展示の中心となりました。HD解像度のH.264リアルタイムエンコーダは、各社6Mbps程度での画質を競っています。出展社によっては、3.5Mbpsや4Mbpsの映像を見せていました。ヨーロッパのHD解像度としての1080iは、1080iといっても1080/50iで日本やUSの59.94iより一秒あたりのフレーム数が少なく、同じビットレートであれば画質の点で少し楽ですが、3.5Mbpsや4Mbpsで十分な画質を出すのは容易ではありません。

トップ集団の各社はH.264リアルタイムエンコーダの第二世代目のハードウェアを展示していました。H.264のリアルタイムエンコードの画質は、まずハードウェアのパワー勝負という点があります。如何にパワフルな回路を用意できるか、という観点で、第一世代製品からのフィードバックを受け、各社の第二世代製品は確実にパワーアップしています。ハードウェアによるH.264リアルタイムエンコーダにおいても、中のかなりの部分はソフトウェアで動いています。同じハードウェアでもソフトウェア部分は1年くらいかけて順次バージョンアップしていく考え方です。少しずつですがソフトウェアも改良されており、画質も少しずつ改良されています。

|

| 写真23:Tandberg iPlex。第二世代製品の例。 |

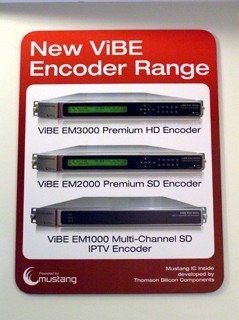

また、第二世代製品は第一世代製品と比較して、大幅に小型化している点も特徴です。第一世代製品では、HDエンコーダだと2RUくらいの筐体に入る例が多かったのですが、第二世代製品では、1RUにHDで4チャンネル位入る製品が当たり前になってきました。筐体が小さくなると、消費電力も減り、設置場所もとりません。価格もこなれてきています。

|

| 写真24:Thomson Grass Valley VIBE。第二世代製品の例。 |

今回は第二世代製品の開発が間に合わなかった会社もありましたが、いくつかの会社が第二世代製品を展示していました。

なお、今回のIBCでは、リアルタイムエンコーダだけでなく、PC上で動作するソフトウェアエンコーダ(トランスコーダ)でも、H.264出力対応が一般化してきました。ただし、まだリアルタイムエンコーダほどにはこなれていない、つまり第一世代製品であるようです。

| << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|---|

(コラム記事/ (株)アイ・ビー・イー 先端システム研究所)

プライバシーポリシー

プライバシーポリシー