2004年10月号掲載

第21回 次世代動画フォーマットの大本命「H.264/AVC」の仕組みと使い方

携帯端末向けの地上デジタル放送やHD DVD規格などで採用が決まり、実用化が見えてきたH.264/AVC。 数多くの圧縮技術を組み合わせ従来にない高い圧縮率を実現した。今回はこのH.264/AVCにスポットを当てる。見えてきた実際の使われ方や、PCからエンドユーザーでも試せる製品について紹介していこう。

携帯端末向け地上デジタル放送やHD DVD規格などで採用が決まり、実用化が見えてきた圧縮技術が「H.264/AVC」だ。テレビ電話からHD(High Definition)放送(ハイビジョン放送)まで、大変幅の広い応用が考えられている。処理が重すぎて今まで採用できなかった技術を使うことで、MPEG-2比で約半分のビットレートで同等の画質達成を目指す。

元々H.264はITU(国際電気通信連合)による規格。AVCはISO(国際標準化機構)とIEC(国際電気標準会議)が共同で策定を進めてきた「MPEG-4 Part 10 AVC(Advanced Video Coding)」のことだ。最終的には1つにまとまり、「H.264/AVC」という呼び方が定着している。

■次世代DVD「HD DVD」や携帯端末向け放送に採用

DVDフォーラムが規格策定を進める次世代DVD「HD DVD」に、H.264/AVCの採用が決まった。

HD解像度(ハイビジョン解像度)映像のビデオ圧縮技術の1つとして採用される。

MPEG-2やWindows Media Video 9の改良版にあたる「VC1」も採用されており、コンテンツ制作者は圧縮技術を選択できる。

HD DVDは、HD映像のビットレートとして8Mbps程度を想定している。DVDの場合、通常VBR(可変ビットレート)でエンコードされるため、平均8Mbpsという想定だ。H.264/AVCやWindows Media Video 9では、十分な画質のHD解像度映像をDVDと同等の8Mbps程度のビットレートに収めることができる。

H.264/AVCのもう1つの大きな用途として、地上デジタル放送の携帯、車載端末向け放送がある。日本が採用したデジタル放送技術「ISDB-T(Integrated Services Digital Broadcasting-Terrestrial)」では、1チャンネルを13セグメントに分割し、12セグメントで通常放送、1セグメントを携帯端末向け放送に割り当てることができる。

携帯端末向け放送は各種のデータを多重化して格納するため、映像が使えるビットレートは200kbps程度になる場合もあると言われている。このため、高圧縮率の映像圧縮技術が不可欠となる200kbpsの場合、QVGA(320×240ドット)、毎秒15フレーム程度の映像が想定されているようだ。

なお、欧米ではHD放送用にもH.264/AVCの採用が検討されている。同じ衛星放送の帯域幅でISDB-Tより多くのチャンネルを流せ、コストダウンできる。

■他の圧縮技術と組み合わせる「多重化」

H.264/AVCはビデオの圧縮規格なので、実用に際してはオーディオの圧縮技術や、ビデオとオーディオのデータを1つのデータにまとめる(多重化する)技術を組み合わせる必要がある。オーディオ圧縮については、圧縮率の高さからAAC(Advanced Audio Coding)オーディオの新規格「HE AAC(High Efficiency AAC)」が最適と言われている。HE AACはMPEG-4 Audioの1つ。開発会社の商品名から「AACplus」とも呼ばれる。48kbpsでCD並みの音質が実現できるが、普及はこれからだ。デジタル放送では従来の「AAC LC(AAC Low Complexity)」と組み合わせている。

ビデオとオーディオの多重化方式は用途に応じて選択する(表1)。例えば、地上デジタル放送では「MPEG-2 TS」が使われる。PCで使う場合の多重化方式は主にMPEG-4 MP4が想定されているが、AVIファイルにもできる。MPEG-4 MP4は、Apple Computerの「QuickTime」を元に開発されたフォーマットだ。第3世代携帯電話の動画ファイルもMPEG-4 MP4フォーマットを採用している。

■用途に応じて機能を抑え回路やソフトを安価に

H.264/AVCは多くの機能の組み合わせで高圧縮率を達成している。1つ1つの機能では数%ずつしか改善しないが、全体として大きな改善を達成する。機能の中には、処理が大変なものも含まれており、すべての機能を利用するとなると、エンコードとデコードの回路やソフトが大がかりになってしまう。

そこで、H.264/AVCには用途に合わせて使用する機能を限定する「プロファイル」と「レベル」が定められている(表2)。プロファイルは使用する機能を限定する。レベルは、あるプロファイルの中で使える解像度やビットレートを限定する。例えば、携帯端末では「Baselineプロファイル」のレベル1.2が使われる予定だ。一方、HD解像度(1920×1080インタレース映像)のDVDの場合、「Mainプロファイル」のレベル4.1を使う。

■PCで試せるH.264/AVCのエンコードとデコード

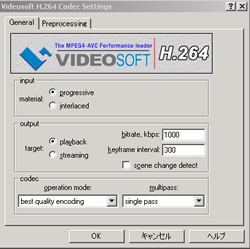

H.264/AVCをPC上で試すことのできる製品が登場した(図1)。Videosoftの「H.264 Codec」はAVI用のH.264/AVCコーデック(エンコード機能+デコード機能)で、「Baseline」版が19ドル95セント、「Main」版が99ドル。

同社のwebサイトで購入できる。

本誌付録CD-ROMのD-MAGに、このVideosoft製のH.264/AVCコーデックでエンコードしたAVIファイルと、同社がフリーで用意しているH.264/AVCデコーダを収録した。このデコーダをインストールすると、Windows Media Playerから、H.264でエンコードしたAVIファイルを再生できる。

最新のDivXであるVer.5.2と比較した(図2)。エンコード時のビット配分方式が異なるのと、指定したビットレート通りにエンコードされないため、単純比較はできない。だが、DivX Ver.5でビットレートが低い場合によく見られるブロックノイズやモスキートノイズが、H.264/AACでは出ないことが分かる。その代わり、H.264/AACでさらにビットレートを低くした場合、もやっとした映像になる。

●H.264/AVC(Advanced Video Coding)を利用できるフォーマット

| 多重化フォーマット | 特 徴 | H. 264/AVCと組み合わせた 場合の主な用途 |

|---|---|---|

| RTP (Realtime Transport Protocol) |

リアルタイム性が必要な通信に使うプロトコル。ビデオとオーディオを別パケットで伝送することで遅延を抑える。 MPEG-2TSをRTP化することもある。 |

テレビ電話、 ストリーミング |

| MPEG-2 TS (Transport Stream) |

放送、通信用に設計された。パケットサイズが小さい。複数チャンネルを1本化しやすい。 従来からデジタル放送で使われている。 |

携帯端末向け地上デジタル放送、ストリーミング |

| MPEG-2 PS (Program Stream) |

蓄積、ディスクメディア用に設計された。ランダムアクセスが考慮されている。 従来からDVD-Videoで使われている。 |

HD DVD(未定) |

| MPEG-4 MP4 |

自由度が高い。ランダムアクセスや早送りなどの再生支援機能が豊富。 QuickTimeファイルフォーマットを参考に開発された。 |

パソコン、 携帯電話 |

| AVI (Audio Video Interleaved) |

設計が古いため制約は多いが単純。 広く普及している。 Microsoftが開発した。 |

パソコン |

| Quick Time |

自由度が高い。ランダムアクセスや早送りなどの再生支援機能が豊富。 Apple Computerが開発した。 |

パソコン |

表1 ビデオとオーディオのデータを組み合わせる多重化の方式は、用途に合わせて選択できる。例えば、地上デジタル放送の場合、MPEG-2 TSで多重化している。これにより、従来のデジタル放送技術や設備を利用できる。

| プロファイル | 用 途 | 主な内容 |

|---|---|---|

| Baseline | 映像通信(テレビ電話、テレビ会議)、 携帯端末向け地上デジタル放送、 ソニー「PSP(プレイステーション ポータブル)」 |

比較的簡単なハードウェアでエンコードやデコードができる。 Iピクチャー、Pピクチャーのみ。低遅延。 プログレッシブ映像にのみ対応。 |

| Main | 放送、ディスクメディア |

I、PピクチャーにBピクチャーを追加して圧縮率を追及。 エンコード処理、デコード処理が共に複雑。 インタレース映像、プログレッシブ映像の両方に対応。 |

| Extend | ストリーミングによるネット配信 |

Baselineを包含する。 インタレース対応などMainプロファイルの機能の一部を追加。 |

| High(FRExt) | HD(ハイビジョン)映像、スタジオ機器 |

HD解像度で画質を改善。スタジオ機器用に色表現を拡張。 |

表2 H.264/AVCには「Baseline」「Main」「Extend」「High」という4つのプロファイルが定められている。用途に合わせて使用する機能を抑えて、エンコードやデコードに必要な回路やソフトが大規模になることを防ぐ。

|

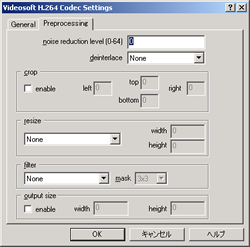

「General」タブを押した状態  |

「Processing」タブを押した状態  |

図1 Videosoft製H.264エンコーダのパラメーター設定ダイアログ。左の「General」画面ではビットレートやマルチパスの回数、エンコード処理の複雑さ(Baseline/Mainプロファイル)、プログレッシブ/インタレースの区別などを設定できる。

図2 実質のビットレートが800kbpsになるようにH.264/AVC(上)とDivX5.2(下)でエンコードした画像の比較。 画質の差はほとんどないが、DivXは象の耳あたりにブロックノイズが発生していることが分かる。

●H.264/AVCでエンコード

●DivX 5.2でエンコード

(文/ 竹松 昇、(株)朋栄アイ・ビー・イー) ※編集の関係上、雑誌掲載内容と少し異なる個所があります。

このテーマを製品化すると このテーマを製品化すると |

|

|

HVP-110 |

プライバシーポリシー

プライバシーポリシー